Você já assistiu a alguma série ou acompanhou um programa de TV que, mesmo não agradando, continuou “maratonando” dia após dia, ou episódio após episódio?

Ou, mais comum ainda, descobriu um conteúdo que agradou muito no começo e você consumiu por um tempo, mas hoje percebe que o assunto está saturado (geralmente, por se repetir à exaustão) e só continua acompanhando o que é lançado nesse nicho porque pessoas do seu círculo social também fazem isso?

Esse conteúdo pode ser as séries enlatadas na Netflix, os filmes da Marvel que apresentam quase sempre a mesma estrutura de roteiro, o Big Brother Brasil ou mesmo qualquer programa de televisão que fique por algum tempo no ar.

Para o filósofo Bernard Stiegler (1952—2020), autor do conceito de Hiperindustrialismo, a produção dos conteúdos de massa possui, via de regra, uma origem industrial. Esse conteúdo massificado, voltado ao entretenimento ou mesmo ao marketing, apresenta formatos que repetem fórmulas, ou técnicas que utilizam uma estética para transmitir uma mensagem.

Para entender a filosofia de Stiegler, é preciso estar atento a dois conceitos-chave: técnica e estética.

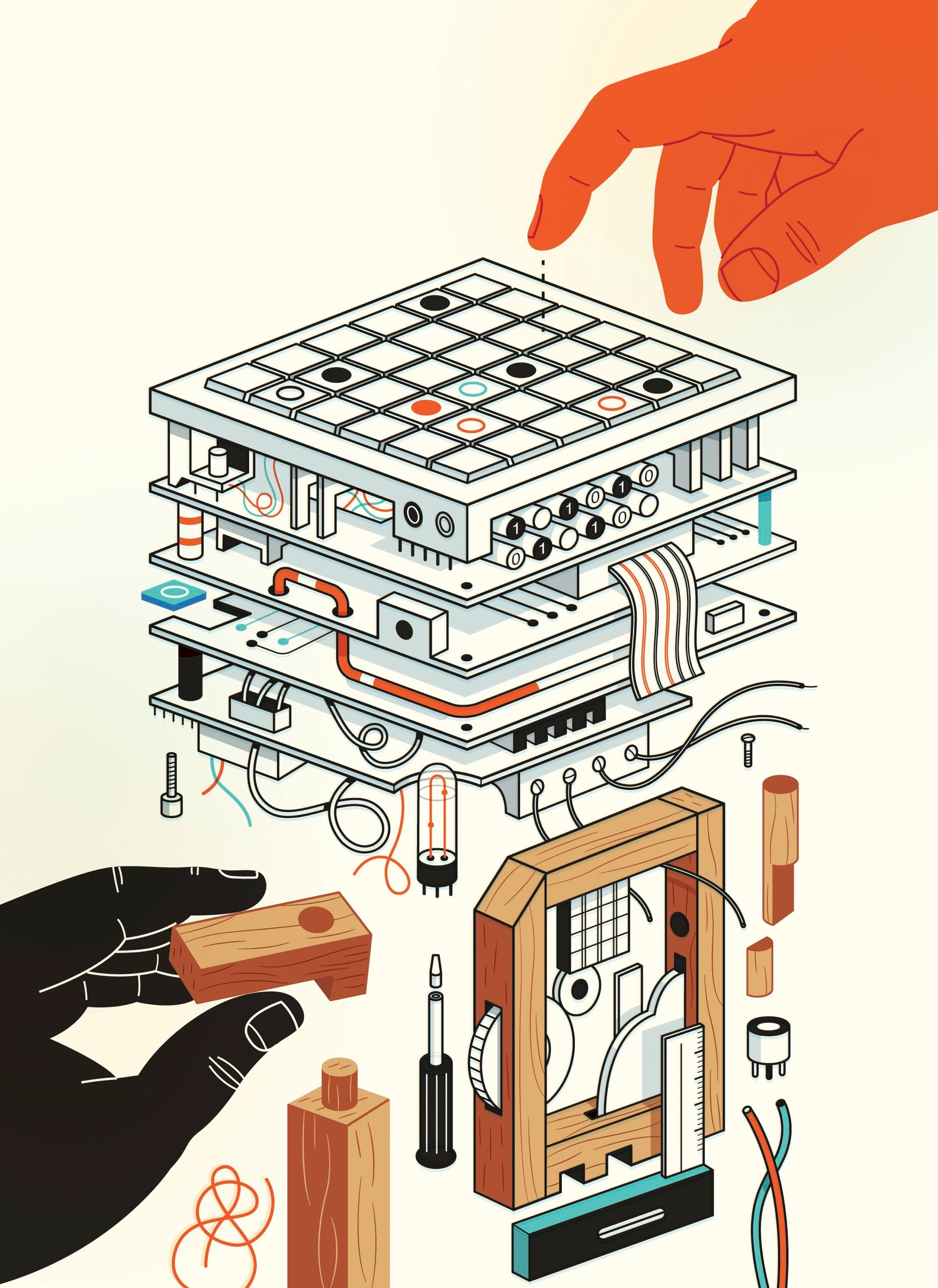

A técnica é o método pelo qual se pretende chegar a um resultado, que pode ser psicológico (como convencer alguém a adquirir um produto ou serviço) ou material (como, por exemplo, a construção ou confecção de um objeto). Enquanto a capacidade técnica faz parte do que Stiegler chama de “processo de hominização”, ou seja, civilizatório, a partir da Revolução Industrial, o campo da técnica passou a representar um processo de desumanização coletiva. Isso porque, traçando paralelo com a alienação do trabalhador, ele apontou a emergência de uma alienação do consumo. Essa alienação acontece pelo fato de a reprodução massificada de um produto não mais trazer a experiência sobre a feitura daquilo que se adquire, mas apenas seu resultado prático. Nesse sentido, o que Stiegler quer dizer é que, por exemplo, um objeto artesanal transmitiria subjetividades humanas; ao passo que um objeto fabricado poderia ser incapaz de trazer essa propriedade.

A estética remete ao êxtase da experiência e também se encontra no campo político, como postula Stiegler em seu artigo Sobre a miséria simbólica, o controle dos afetos e a vergonha em que isso constitui (tradução nossa), ao postular: “A questão política é uma questão estética e, reciprocamente, a estética é uma questão política” (tradução nossa). Daí o fato de elegermos representantes não necessariamente de nossas ideias, mas de nossas vontades e pulsões, como reforça o filósofo Richard Rorty, segundo pode ser conferido em seu compêndio de obras Os Limites do Discurso. Essa relação simbiótica entre o “caldo cultural” e nossas representações políticas por meio do voto democrático é demonstrada por Alan Moore (talvez o mais renomado escritor de histórias em quadrinhos da atualidade, além de romancista, pensador e magista), quando apontou a correlação entre a moda de histórias de super-heróis no cinema e a ascensão de políticos autoritários em todo o mundo, na mesma época.

Portanto, a técnica empregada em um conteúdo destinado às massas pode ser dotada de uma estética que leve o público a ter determinadas opiniões e ideias. E assim como um produto com uma técnica repetida à exaustão pode ser saturado ad infinitum, tendo apenas a sua estética trabalhada, no fundo, sobre os mesmos métodos requentados. Pode parecer confuso no começo, mas isso quer dizer simplesmente que, produtos feitos em série pelos grandes polos do dito hiperindustrialismo cultural, tendem a criar experiências sensoriais vazias em longo prazo. Isso vale tanto para objetos quanto para produtos culturais.

A saturação pode ser conferida na forma do monomito em obras narrativas (filmes, romances, HQs, peças teatrais e até mesmo jogos eletrônicos), como apontou Joseph Campbell ao apresentar o conceito de Jornada do Herói, que consiste na mesma história sendo contada desde que o ser humano aprendeu a contar histórias; até às técnicas de marketing – muitas delas as mesmas desde o início do século XX, sendo aprimoradas por novas experiências e jornadas de consumo e adaptadas às tecnologias da informação (dos folhetos para a radiofusão; da TV para a internet; bem como diversas outras formas de se propagar um produto).

Daí a impressão de Hollywood produzir sempre as mesmas histórias, de os reality shows apresentarem sempre o mesmo formato; de a grade televisiva de qualquer parte do mundo possuir a mesma estrutura em sua programação. Portanto, quando se fala em crise artística no século XXI, conscientemente ou não, fala-se da saturação no reaproveitamento de velhos formatos.

Como escapar dessa armadilha?

Bernard Stiegler propõe se pensar numa organologia geral da estética, ou seja, um aprofundado estudo das sensações que produzimos coletivamente na disseminação dos conteúdos; orientando que tal campo de pesquisa proposto pelo autor deva se alicerçar em dois pilares: a estética psicofisiológica, consistindo em como recebemos em nossos órgãos sensoriais aquilo que consumimos; bem como a estética da História da Arte, ou seja, suas múltiplas apresentações e representações.

Stiegler ainda considera que se deva levar em conta como essas obras podem ser relidas no futuro pela sociedade, transformando seu significado originalmente proposto em outros novos diante dos novos tempos. No caso de obras de arte (foco dele), isso acontece por poderem assumir novos significados com o passar dos anos, diante de novos públicos.

Um exemplo pop dessa releitura para os novos tempos é a franquia 007, em que, se antes o personagem interferia ativamente na política de países do terceiro mundo, isso passou a tornar versões antigas do personagem em vilãs. Daí, Daniel Craig, no cinema, interpretar uma nova versão cujas tramas, de certo modo, acabam proporcionando a possibilidade de o personagem proteger estes mesmos países.

Outro exemplo são alguns filmes de heróis. Se antes a identidade secreta era um fator essencial à figura dos personagens, a partir do momento em que Alan Moore propôs que a epistemologia desse tipo de super-herói carrega um arquétipo fascista, isso se tornou debatível entre os fãs. O Universo Cinematográfico da Marvel, para contornar a discussão, tornou todos os seus super-heróis com identidades públicas nos filmes, frequentemente aparecendo sem máscaras, e raramente combatendo crimes cotidianos, mas sim se envolvendo em tramas que representam risco internacional, planetário ou mesmo de todo o universo ou multiverso. São releituras feitas a partir do ponto em que obras do passado não mais dialogam com as visões do presente.

Toda essa discussão pode soar alienígena ao gestor de uma empresa ou a uma agência de publicidade (embora, neste último caso, não deva ser assim, uma vez que se supõe que publicitários compreendam a natureza do consumo).

Afinal, o que Teoria, Crítica e História da Arte têm a ver com o meio empresarial? A resposta é uma só: “Tudo”.

Pois se tudo apresenta estética própria, tudo possui carga simbólica atrelada ou potencial para representar um simbolismo. Isso vale desde elementos da natureza, que inspiraram as primeiras expressões religiosas, as quais refletem a psiquê humana; até os objetos cotidianos, todas as coisas emprestam carga simbólica à sociedade na qual se inserem.

Portanto, independente do produto ou serviço, qual carga simbólica um empreendedor ou empresário pode potencializar ou criar sobre aquilo que oferta ao público? Essa é uma questão relevante do campo criativo no século XXI.

Assumindo a organologia geral da estética como norte, devemos começar com a pergunta: “O que seu produto ou serviço traz de novo para as pessoas?”, e se não traz, qual o grande diferencial capaz de provocar satisfações e êxtases ao seu produto ou serviço, que o público somente irá experimentar ao consumir?

No sentido aristotélico, em que estética pode produzir algum tipo de sensação, a técnica proposta por Stiegler pode ser empregada tanto na satisfação em se obter o bem em si quanto no que o bem proporcionará ao consumidor. Portanto, urge a necessidade de um diferencial criativo. É a razão pela qual hoje a internet dissemina massivamente o fetiche (no sentido sociológico de supervalorização) das startups, com o potencial criativo de novos formatos, bem como abordagens inéditas. Algumas delas, questionáveis por múltiplos fatores, como criptomoedas e NFTs; irrealidades materiais da produção, entrando no que Stiegler chamava de miséria simbólica. Estes são dois exemplos de armadilhas às quais a vanguarda dos novos modelos de negócios e produção devem estar atentos, pois é irrelevante a médio ou longo prazo a produção de algo que se apresenta vazio de valor.

A solução talvez se encontre no olhar para os novos tempos e para as novas necessidades, rompendo com velhos paradigmas da divulgação, da fomentação do consumo e até mesmo da produção e oferta de serviços. Afinal, se a crise é estética, a solução inevitavelmente se encontra na técnica. E, para que se inove, é preciso novos olhares, novas perspectivas, novos aprendizados. Somente assim é possível desenvolver novas técnicas que possibilitem ao produtor apresentar novidades ao seu público.

Maravilhoso texto, Jean. Estou indo atrás de estudar mais o Bernard Stiegler por influência sua. Obrigado.

Aliás, creio que essa visão faz todo o sentido e seus comentários sobre o “empresário” são totalmente cabíveis nessa ótica. Excelente mesmo.

Essa parte é muito interessante: “Bernard Stiegler propõe se pensar numa organologia geral da estética, ou seja, um aprofundado estudo das sensações que produzimos coletivamente na disseminação dos conteúdos; orientando que tal campo de pesquisa proposto pelo autor deva se alicerçar em dois pilares: a estética psicofisiológica, consistindo em como recebemos em nossos órgãos sensoriais aquilo que consumimos; bem como a estética da História da Arte, ou seja, suas múltiplas apresentações e representações.