Quando em setembro de 1867, Karl Marx publicou o primeiro livro do O Capital, seu propósito era ajudar o nascente movimento operário a lutar com mais clareza, tanto contra a busca desenfreada de lucro pelo empresariado, mas, principalmente, contra a lógica do capital, em suas palavras, antagônico, espoliador, destrutivo e definitivamente desumano.

Sendo um dos primeiros a apontar o caráter predador da burguesia, Marx falava da necessidade de eliminar as relações que escravizavam as pessoas, como também diversas vezes alertava para a destruição dos recursos naturais pela agricultura capitalista. Sob este aspecto, merece ser considerado precursor do movimento de defesa da ecologia em benefício da humanidade.

Marx preocupava-se profundamente com a questão da circulação do dinheiro, dos valores de troca e de usufruto e da distribuição da mais-valia nas formas particulares de lucro industrial, lucro comercial, juro e renda da terra.

Durante a maior parte da história industrial, capital significava coisas tangíveis, como máquinas, teares, fornalhas, e outras coisas que se podia ver, tocar e operar. Capitalistas investiram pesadamente para equipar suas fábricas, colocando a maximização da produção acima de qualquer coisa. Em contrapartida, dependiam cada vez mais da força de trabalho humana para operar esse maquinário.

Conflitos de classe, entre os donos do capital e os trabalhadores, caracterizaram os últimos dois séculos. Era o “capital” e o “trabalho” tentando cada um impedir que o outro ganhasse o poder de ditar os termos dessa relação – e a distribuição dos lucros gerados por ela.

Embora Marx tenha inspirado a luta de classes – em defesa de melhores salários e condições de trabalho – ele deixou claro em trabalhos anteriores, especialmente no Manifesto Comunista, que não via o capitalismo como um regime antagônico às suas ideias, mas apenas como um processo temporário na realização do cenário preconizado em seu raciocínio econômico. Ele enxergava o capitalismo como um aperfeiçoamento dos modos anteriores de produção.

Marx possivelmente intuiu que a natureza do capital mudaria com o tempo e com a evolução tecnológica. E, de fato, hoje o mundo enfrenta uma nova era de conflito entre o trabalho e o capital, porém bem diferente da relação que o revolucionário socialista presenciou no século 19.

Hoje, 150 anos depois, é o sistema de propriedade privada dos meios de produção e a irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o objetivo principal de adquirir lucro, que define a maioria das economias no mundo.

A diferença é que hoje as empresas possuem diferentes tipos de capital. No livro Capitalism Without Capital, Jonathan Haskel e Stian Westlake, exemplificam o caso da Microsoft:

Em 2006, a empresa era avaliada em US$ 250 bilhões, mas seu valor contábil era de US$ 70 bilhões, maior parte em dinheiro e em instrumentos financeiros, enquanto apenas US$ 3 bilhões eram atribuídos ao que pode ser considerado como capital: prédios, instalações e equipamentos. Quase todo o valor da Microsoft estava em ativos intangíveis, como propriedade intelectual e marcas.

Essa intangibilidade, embora mais marcante em empresas de tecnologia, também é observada em outros setores da economia. Menos de 20% do valor de mercado das empresas S&P 500 estão relacionados aos ativos tangíveis constantes nos balanços patrimoniais – uma reversão do que era na década de 1970.

Ryan Avent, em seu artigo A Digital Capitalism Marx Enjoy, destaca que “hoje, a maior parte do capital, pelo menos em termos de valor, encontra-se nos neurônios, e não no chão de fábrica. A informatização de tudo, da escova de dentes ao caminhão, significa que cada vez mais o valor de um bem deriva do software que o opera”. Avent, que é chefe-editor da The Economist e autor de The Wealth of Humans: Work, Power, and Status in the Twenty-First Century, complementa: “o know-how para projetar e criar produtos (e para gerenciar cadeias de suprimentos complexas que os produzem) é outro componente do capital intangível”.

A escala e o escopo da digitalização conferem uma importância estratégica para praticamente todos os setores, não só para as empresas de Internet que estão na vanguarda desse movimento. Dan Schiller discute no texto Digital capitalism: stagnation and contention?, a elasticidade aparentemente ilimitada da tecnologia digital que permite que empresas participem de inúmeros projetos de comoditização além das fronteiras de seus países.

“Quem governará ou se apropriará dos frutos da chamada ‘economia digital´? Quem irá se apropriar dos lucros em outras fronteiras? E como os governos interagem – e moldam – o processo de comoditização?” questiona Schiller. “Embora às vezes disfarçadas, estão surgindo sérias batalhas geopolítica-econômicas.”

As lutas geopolítica-econômicas sobre a digitalização estão se alastrando fora dos Estados Unidos e da Europa. O Google já foi acusado de abusar de seu poderio em pesquisa online pela Comissão de Concorrência da Índia.

Outra ameaça é a onda de automação digitalizada que ameaça eliminar um número sem precedentes de empregos. Além disso, o poder crescente da Inteligência Artificial (IA) amplia ainda mais o espectro do capital. Por exemplo, o aprendizado de máquina é uma forma de quase-trabalho: são treinados por pessoas para que executem tarefas antes realizadas por quem? Por pessoas.

Só que diferentemente dos trabalhadores, os programas de machine learning são de propriedade da empresa e controlados da mesma maneira que seria um caminhão ou um computador.

Essa mudança altera fundamentalmente a relação entre trabalho e capital. Antes o conflito deles moldava o mundo do capitalismo, havendo certo equilíbrio de poder, uma vez que um precisava do outro. Agora, com o capitalismo digital é diferente. À medida que as máquinas se tornam cada vez mais autônomas, o capital precisará de menos trabalhadores.

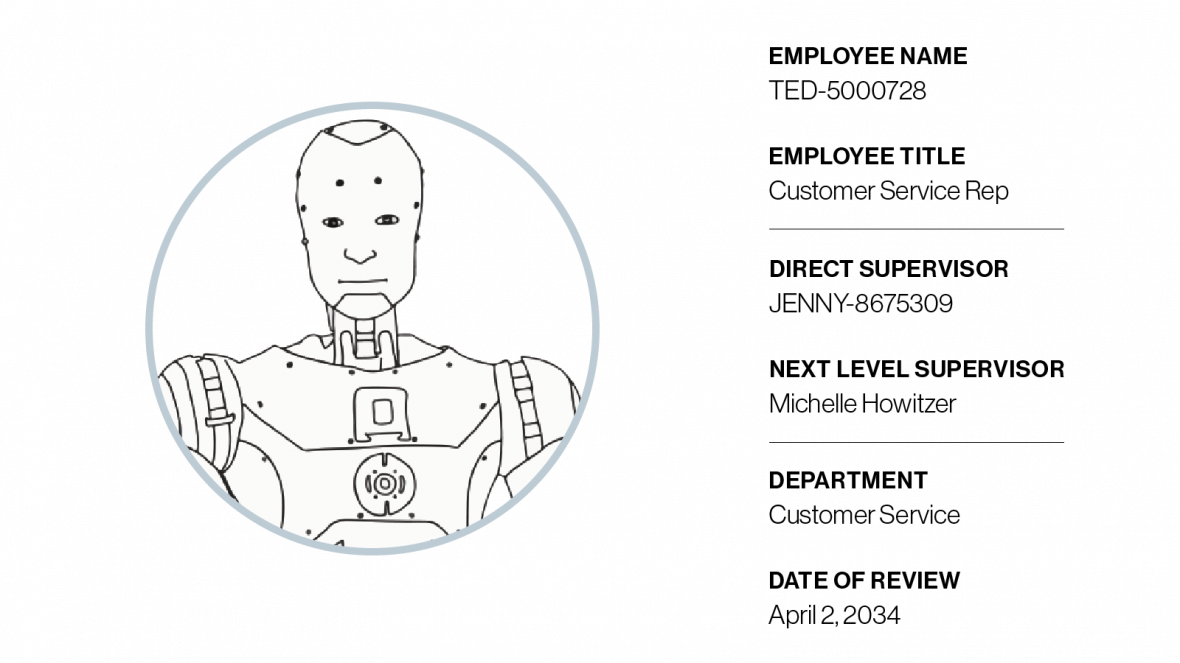

Primeiro slide de uma fictícia análise de desempenho de um robô, realizada em 2 de Abril de 2034. Foram avaliados a quantidade e a qualidade de trabalho, iniciativa, comunicação e liderança. Por Sarah Cooper. Veja os outros slides em MIT Technology Review.

Na era industrial, o maquinário substituiu alguns trabalhadores, mas milhões de outros foram absorvidos para operar outros equipamentos de fábrica. Comparada às antigas máquinas, agora a IA é mais capacitada do que os humanos em uma quantidade cada vez maior de tarefas, sendo quase um substituto puro do trabalho. À medida que essa tecnologia é incorporada por mais e mais empresas, o trabalho perderá tanto a sua força de execução das tarefas em si quanto o poder de reivindicar uma parte dos lucros que ele próprio possibilita ao capitalista.

No entanto, mesmo com a ameaça da IA, o trabalho não se torna menos essencial. Não ainda. Pelo simples fato do capital intangível ser, em grande parte, formado por pessoas. Em muitas empresas, o capital corporativo mais valioso é a sua cultura que modela as interações entre trabalhadores, transformando seus conhecimentos individuais em novas maneiras lucrativas de produzir produtos e serviços.

Sim, o trabalho continua “ainda” essencial, mas está perdendo força. Mesmo aqueles trabalhadores considerados indispensáveis lutam para ficar com pelo menos uma pequena parte do retorno sobre o capital intangível para o qual contribuem com seus cérebros. “Dentro das grandes empresas, principalmente daquelas gigantes, o poder assimétrico de barganha faz com que o retorno desse capital cultural flua principalmente para os acionistas”, pontua Avent.

Está claro que o poder de negociação dos trabalhadores vai sendo ceifado. A tecnologia dá às empresas cada vez mais espaço para automatizar ou terceirizar empregos no instante em que os colaboradores tornam-se pouco produtivos ou mais exigentes, querendo aumentos salariais.

Esse cenário pode se tornar ainda mais grave no futuro. No caso da IA, o capital está aprendendo com o trabalho para imitá-lo e, eventualmente, substituí-lo – tudo isso sem compensar o trabalho por seu papel facilitador nesse processo.

E como poderíamos ter acesso a algum valor nesse novo capitalismo digital?

Eric Posner e Glen Weyl, no livro Radical Markets, sugerem uma forma diferente das pessoas terem direito a um valor pela sua contribuição ao capital. A proposta deles é que, por exemplo, cada vez que alguém dê uma curtida em alguma postagem de rede social, ou converse com a Alexa, deveria receber um pagamento dessas empresas. Em outras palavras, eles querem dizer que deveríamos considerar os dados que essas empresas acumulam como mão-de-obra, e não como capital.

A remuneração pelos dados, sugerem Posner e Weyl, poderia mitigar os danos do desemprego tecnológico, reconhecendo que as pessoas contribuem para a produção, mesmo que não trabalhem para uma empresa específica. Sonhando alto, eles acreditam que todas as pessoas que geram dados poderiam se unir para negociar com mais força com as grandes empresas de tecnologia.

Mas, será que realmente queremos fornecer metadados para grandes empresas em troca de micro pagamentos?

Em vez disso, Avent sugere que a sociedade poderia criar uma abordagem diferente. “Os dados em si podem ser considerados um recurso público. As empresas que coletam dados podem ser obrigadas a fornecer acesso livre a versões anônimas (talvez após a expiração de uma breve “patente de dados”, que recompensaria a empresa que se deu ao trabalho de coletá-los com um breve período de uso exclusivo). Em troca do direito de acessar os dados, as empresas poderiam pagar ao governo um royalty anual, que pudesse ser distribuído para a sociedade.”

Avent sugere ainda que grandes fundos soberanos poderiam comprar ações em nome do público gerador de dados. Os pagamentos de dividendos enriqueceriam o fundo, o que poderia, por sua vez, pagar dividendos a esse público: a justa recompensa por sua contribuição à produção.

Para o Brasil, essa ideia não é válida, já que em maio de 2018, foi assinada uma MP extinguindo o Fundo Soberano do Brasil, criado em 2008, para funcionar como uma espécie de poupança para o país enfrentar as crises econômicas.

Em contraste, Avent lembra que a Noruega, por exemplo, opera um fundo soberano de mais de US$ 1 trilhão, tendo participações substanciais em diversas empresas norueguesas, em que seus “retornos ajudam a financiar um estado de bem-estar extraordinariamente generoso”.

Temos direitos de propriedade privada e concorrência livre de mercado para que tal engendramento encontre o melhor caminho de uso para nós. As informações em nossos dados podem ser replicadas e reutilizadas indefinidamente. A melhor maneira de garantir um melhor uso é permitir que qualquer pessoa o acesse, sob condições apropriadas e em troca de uma compensação justa para a sociedade.”

Talvez assim, esse capitalismo digital pudesse agradar Marx.

Crédito da imagem da capa: Ari He em Unsplash

Excelente texto!