Duas vias para a guerra do futuro

Você já viu algum vídeo de um Cheetah? Já ouviu falar do Taranis, SGR-1 ou viu “Guerra ao Terror”? Cada um desses exemplos nos dá um gostinho de como os robôs podem ser utilizados em conflitos militares. Algo que antes era tão distante quanto ficção científica vai se tornando cada vez mais comum, entrando na nossa realidade por notícias no Facebook, vídeos no Youtube ou artigos isolados na internet.

Com certeza, trata-se de um desenvolvimento tecnológico incrível, mas ele traz consigo diversas questões éticas, políticas e econômicas. Discussão que movimenta centenas de cientistas, diversas ONG’s internacionais e que chegou até na ONU. São muitos os pontos a serem discutidos, e nesse artigo tentarei destrinchar as duas vias que podem nos levar ao uso crescente da robótica em guerra e as promessas, incentivos e conflitos que estão por trás desse cenário.

A via tecnológica

O uso de robôs em guerra tem um grande empecilho: conflitos são ambientes complexos. Portanto, para que o robô não faça besteira, é necessário que ele seja altamente inteligente. Uma inteligência que demanda recursos, pessoas, tempo e uma alta mobilização científica. Isso exige um determinado sistema político-econômico para fomentar seu desenvolvimento.

Esse sistema esse que é muito parecido com o que estamos construindo hoje: de altos investimentos da principal potência do mundo, de uma possível corrida armamentista e de uma tecnologia que tem um alto apelo não-militar.

O declínio militar norte-americano

Inevitavelmente, o desenvolvimento desses sistemas está ligado à estratégia militar dos EUA, cujo Departamento de Defesa possui gastos anuais maiores do que o dos outros nove países do top 10 mundial, combinados. Mas, o exército norte-americano não é mais tão dominante quanto era: já em 2009, Andrew Krepinevich, em um artigo para a Foreign Affairs, colocava que “as fundações militares da dominância global norte-americana estão erodindo” e que “métodos tradicionais de projeção de poder estão se tornando obsoletos, criando wasting assets” (ativos desperdiçados, em uma tradução literal).

Para Krepinevich, “a difusão de tecnologias militares avançadas para outros países e a contínua ascensão de novas forças, como a China, e Estados hostis, como o Irã, farão com que seja cada vez mais caro aos EUA, em sangue e moeda, realizarem missões em áreas de interesse”. Portanto, se quiserem manter seu incontestável poderio militar, é necessário que consigam obter novamente o monopólio de certas tecnologias militares.

Esse episódio já aconteceu uma vez. No final da Segunda Guerra, os EUA possuíam monopólio de armas nucleares. Uma vantagem estratégica inegável, que ameaçou tornar-se um wasting asset quando a Rússia fez seu primeiro teste nuclear, em 1949. Essa ameaça criou um senso de urgência ao militarismo norte-americano, o que deu origem à escalada militar da Guerra Fria.

Vemos, hoje, um movimento parecido. O CNAS — Centro para a Nova Segurança Americana — vem liberando uma série de relatórios sobre o futuro da guerra e sobre como os EUA devem se preparar para a era da robótica. Apelidados de 20YY, esses relatórios tentam visualizar os aparatos e estratégias necessárias para a guerra do futuro e retratam as fragilidades existentes hoje em dia. Munições guiadas, cyber-ataques, sistemas de defesa avançados, enxames de robôs e, como não poderia deixar de ser, veículos não-tripulados e robôs autônomos são pontos analisados em cada um desses relatórios.

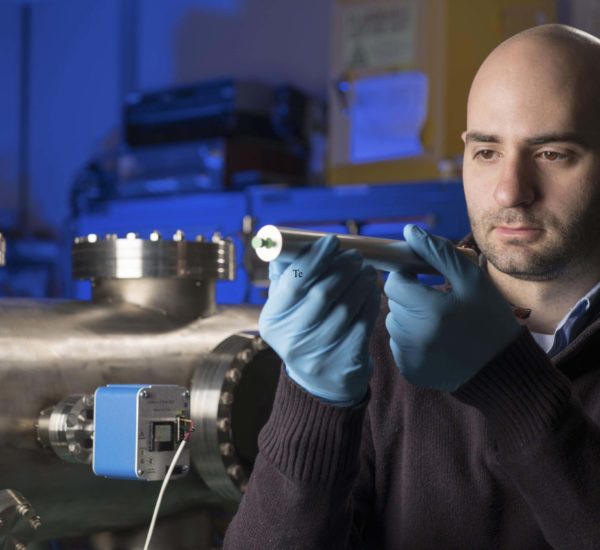

A importância estratégica dessas novas tecnologias fez com que o governo se empenhasse em se envolver e financiar seu avanço. Dos US$ 44 bilhões destinados à P&D pelo Departamento de Defesa dos EUA, aproximadamente 10% vai para o desenvolvimento de veículos não-tripulados, como os drones. A DARPA, agência responsável pelo desenvolvimento de tecnologias emergentes para o exército, possui orçamento anual de US$ 3 bilhões. Esse dinheiro possibilita o financiamento de diversas atividades, entre elas o DARPA Robotic Challenge, o FLA (Fast Lightweight Autonomy) e o CODE (Collaborative Operations in Denied Environment).

A Boston Dynamics divulgou essa semana um vídeo que mostra o seu robô humanoide Atlas, de 1,5 metros de altura, saltar vários obstáculos, girar no ar e até realizar um salto mortal de costas com perfeição.

Robôs militares — autônomos ou não — são vistos como parte importante da modernização militar norte-americana. É o que pode manter a vantagem que os norte-americanos sempre tiveram sobre o resto do mundo. Essa nova diretriz guiará o futuro do exército norte-americano e, por consequência, o futuro dos exércitos e dos conflitos globais.

O começo de uma nova corrida

A boa e velha escalada armamentista. Se ocorreu com armas nucleares — e com praticamente qualquer outra arma da história da humanidade — já ocorre também com robôs autônomos. Os EUA começaram, e agora vários outros países vão atrás, tanto os mais tradicionais quanto as novas potências militares.

Começamos na Austrália, com um depoimento de Jai Gallott, consultora do Departamento de Defesa:

A Austrália precisa pensar na próxima geração de guerras e no fato de que nossos inimigos já estão utilizando drones altamente sofisticados. Nós precisamos ter drones no ar, na água e em terra.”

Podemos passar por diversos outros países: China, Rússia, Israel, Singapura, Polônia, Alemanha, Índia, França, Iraque… Não vou abordar separadamente cada um deles, mas o tom e a racionalidade por trás são iguais aos da Austrália, independentemente do país e do inimigo que ele enfrenta.

Até onde a lógica de qualquer escalada armamentista vai, não há surpresas. É a mesma de sempre. Argumentos não faltarão e o dinheiro continuará fluindo — um estudo da Winter Green Research estima que o mercado de robôs militares atingirá US$ 9.8 bilhões em 2016. E todos sabemos a importância que o aquecimento da indústria militar tem para fomentar guerras.

O apelo não-militar

Há muito tempo, queremos deixar de fazer uma porção de atividades e tarefas que são insalubres, estressantes ou simplesmente chatas. Queremos deitar na praia e aproveitar a vida, queremos ter trabalhos que significam alguma coisa e queremos passar mais tempo com amigos e família. O que falta é tempo. Robôs são a promessa de reaver esse tempo perdido, de uma vida muito mais fácil e prazerosa.

Esse apelo pessoal e comercial é o grande diferencial do desenvolvimento de robôs autônomos. Antes, esse tipo de tecnologia só existiria se financiado por governos. Hoje, a situação mudou. Em 2013, o Google (Alphabet) comprou a Boston Dynamics (criadora da Cheetah, Wildcat e Atlas); em 2014, a DeepMind, de inteligência artificial; e no mesmo ano, a Titan Aerospace, que fabrica drones. Nenhuma dessas compras teve o objetivo de garantir ao Google (Alphabet) acesso a financiamento militar. Muito pelo contrário. Depois de comprar a Boston Dynamics, por exemplo, a empresa rompeu os contratos que tinha com o exército americano. O que interessa ao gigante de tecnologia (até onde sabemos) é o potencial mercado consumidor desses robôs.

Diferente de um rifle ou um míssil, robôs autônomos realmente possuem (várias) características não violentas que nos convencem facilmente a aceitar seu desenvolvimento. Até no próprio meio militar, a robótica pode ser usada para tarefas completamente diferentes do que matar alguém. A possibilidade de um robô salvar alguém de um incêndio, de um desastre natural ou de uma bomba é real e deve ser levada em consideração. É essa esperança que guia o trabalho de inúmeros cientistas que desenvolvem esse tipo de tecnologia.

A dificuldade em dissociar o uso comercial, pessoal ou industrial do uso militar é o ponto mais sensível desse desenvolvimento. Porque ser contra “robôs militares” é bem diferente do que ser contra a robótica em geral. Só que o “spillover” da robótica de consumo para a robótica militar é quase inevitável. Seja por meios lícitos ou ilícitos (DIY), a linha é demasiada tênue para garantir o avanço em um dos lados e interromper o avanço no outro.

A via política

Mas e se pudermos pegar um atalho na via tecnológica? E se a complexidade da guerra não for mais um problema?

O grande problema do “ambiente” de guerra é o fato de que um robô precisa fazer duas distinções básicas: entre aliado e inimigo; entre civil e militar. A geopolítica da guerra moderna se livra de um desses pontos, o teor do soldado do futuro se livra do outro.

A arma predileta do burocrata moderno

A palavra robô foi utilizada pela primeira vez em 1920, numa peça de teatro do tcheco Karel Čapek, chamada R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). A trama central começa em uma fábrica que utiliza um substituto químico do protoplasma para criar pessoas simplificadas. Essas “pessoas” passam então a trabalhar sem parar na fábrica, livrando os humanos do trabalho árduo que tinham.

A lenda diz que, inicialmente, Karel queria utilizar a palavra labori para se referir a elas, só que ela não tinha a sonoridade que ele precisava. Foi uma sugestão de seu irmão, Josef, usar uma outra palavra: roboti. Derivada de robota, que significa “trabalho árduo” ou “trabalho servil” em tcheco. Na peça, os roboti substituíam os humanos e realizavam o trabalho fabril, árduo e quase servil da Tchecoslováquia do começo do século XX. Agora, estamos utilizando robota para o trabalho humano mais árduo (e servil) de todos: a guerra.

Faz sentido. Foi com esse conceito em mente que a própria palavra foi criada. A guerra é uma das criações mais cruéis do homem e traz, além dos óbvios danos físicos, também aflições psicológicas e sociais permanentes para quem participa delas. Substituir os homens por máquinas diminuiria as causalidades do país que possui robôs.

O fim do soldado — ou, mais precisamente, da presença física do soldado em guerra — é uma das maiores tendências militares dos últimos tempos. Com o fim da Guerra do Vietnã e de seus altos custos políticos, criou-se a noção, no Ocidente desenvolvido, de que os próximos conflitos não poderiam ser tão custosos. Em Kosovo, já em 1999, essa tendência tornou-se clara:

O principal ensinamento da operação Allied Force é que a segurança de nossas tropas deve ser nossa preocupação primordial” — William Cohen, secretário de defesa do governo Bill Clinton.

Hoje em dia, a segurança das tropas é exercida quando se bombardeia e monitora um veículo iraquiano do conforto de uma base militar nos EUA, via drones. Num futuro não tão distante, essa segurança será exercida ao se lutar uma guerra inteira sem colocar humanos no território inimigo.

Não ter que enviar soldados próprios é o que tornará um robô militar a arma predileta do burocrata moderno. Se você é burocrata de um país que possui esses robôs, justificar à opinião pública que qualquer guerra é necessária é muito mais fácil: os custos humanos do combate diminuem exponencialmente e a chance de vitória aumenta. Os “filhos da nação” não precisam mais se arriscar. E os “filhos da p***” do outro país se tornam bem menos ameaçadores.

Além disso, não ter mais aliados em solo diminui exponencialmente a complexidade da guerra. Não é mais necessário fazer a distinção entre aliados e inimigos, já que todo mundo é do outro lado. Assim que não tivermos mais soldados em guerra — e eliminarmos o problema da distinção entre aliados e inimigos — teremos apenas mais um obstáculo: diferenciar militares e civis.

“Perigo iminente”

Isso deixa de ser um problema se tratarmos a guerra como combate ao terrorismo. O conceito de “terrorismo” é tão abstrato e amplo que se torna difícil delimitar quem é e quem não é terrorista, principalmente por câmeras. Então, para garantir, todos acabam virando terroristas ou combatentes.

Não é um absurdo pensar nisso, muito pelo contrário. Dois exemplos do mundo dos drones:

1- Só é possível aos EUA atacar os próprios cidadãos americanos em outros países quando há “Uma ameaça iminente de ataque violento”. E o que seria isso? “As condições para que alguém apresente ameaça iminente de ataque violento aos Estados Unidos não requer que os Estados Unidos tenham evidências claras de que um ataque específico aos cidadãos e interesses norte-americanos irá ocorrer em um futuro imediato”. Se a regra é tão ampla para os próprios cidadãos, corram para (debaixo) das montanhas!

2- Os EUA consideram “todo indivíduo masculino em idade de combater presente em uma zona de ataque como um combatente […] a não ser que existam informações explícitas que provem postumamente que ele era inocente”.

Para robôs autônomos, se o passado puder servir de referência, não há razões para se acreditar que será diferente. A diferença entre civil e combatente pode ser paulatinamente obscurecida, até que seja legalmente aceitável ter qualquer um como alvo.

Não será preciso atingir um nível tecnológico em que os robôs são perfeitos para começar a usá-los. Isso já pode ser feito ao manipular os termos legais e a opinião pública. Ao tirarmos os soldados do solo e mudarmos a percepção de quem um combatente é, estaremos eliminando a principal barreira “ambiental” que um robô tem em guerra, tornando seu trabalho centenas de vezes mais fácil. O problema deixa de ser “escolher em quem atirar” e passa a ser “identificar o alvo e atirar”.

Tudo isso para quê?

Seja por influência política, estratégias militares, consumo, avanço tecnológico e até mesmo pela esperança de confrontos menos dolorosos, chegaremos lá. Um dia usaremos robôs em guerra. Mas antes desse dia chegar, precisamos nos fazer uma pergunta muito básica: o que nos espera do outro lado? Uma guerra perfeita, sem mortes de inocentes? Ou uma guerra infinita, porque só morre quem é ameaça?